Традиции тюменского предпринимательства складывались почти с момента рождения города. Купцы и промышленники, успешно развивающие своё дело, вносили весомый вклад в экономическое, общественное и культурное развитие Тюмени. Многие представители бизнеса занимались благотворительностью и выполняли общественные поручения горожан. Содействовали развитию культуры, медицины, образования.

Выставочный проект показывает ценность предпринимательского пути каждого и вклад выдающихся купцов прошлого в дело процветания Тюмени. Из большого списка меценатов города названо всего семь имён, как пример для тюменских предпринимателей на все времена. В современной Тюмени бизнесмены занимаются благотворительностью и вкладываются в процветание и развитие нашего города.

Надеемся, что выставочный проект вдохновит многих продолжить традиции тюменского предпринимательства в его лучших проявлениях.

Выставочный проект показывает ценность предпринимательского пути каждого и вклад выдающихся купцов прошлого в дело процветания Тюмени. Из большого списка меценатов города названо всего семь имён, как пример для тюменских предпринимателей на все времена. В современной Тюмени бизнесмены занимаются благотворительностью и вкладываются в процветание и развитие нашего города.

Надеемся, что выставочный проект вдохновит многих продолжить традиции тюменского предпринимательства в его лучших проявлениях.

Купцы Тюмени

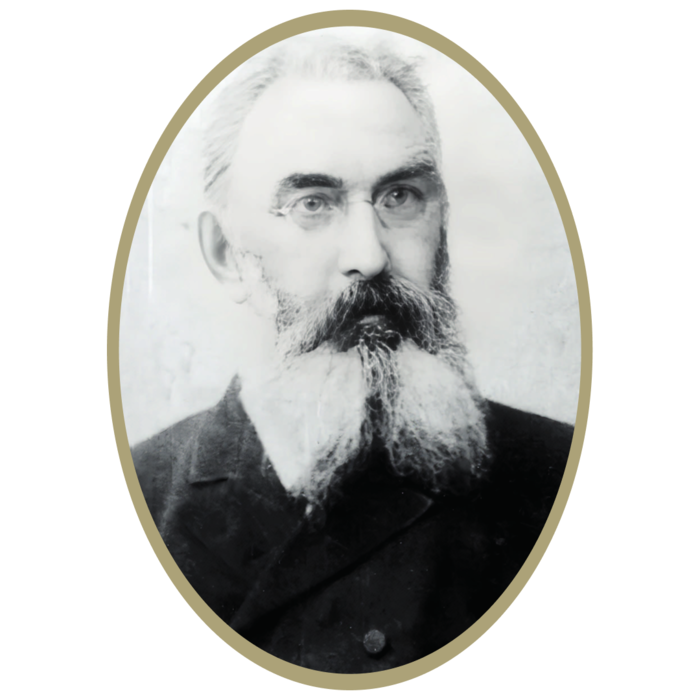

около 1875 - дата неизвестна

Тюменский купец 1-й гильдии, общественный деятель, Почетный мировой судья Тобольского окружного суда. Родился в Тюмени в семье унтер офицера в запасе.

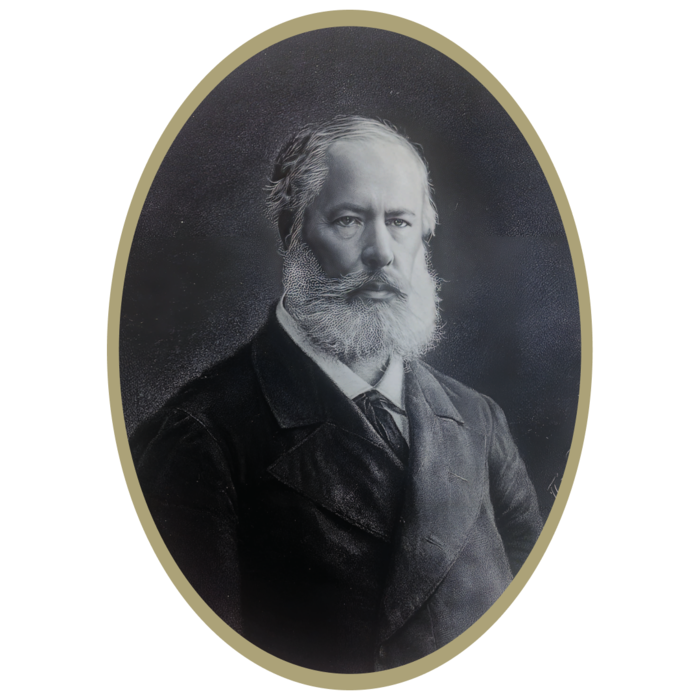

9 марта 1823 - декабрь 1900

Купец 1-й гильдии, городской голова, потомственный почётный гражданин города Тюмени. Родился в с. Перевалово Тюменского уезда в семье купца и городского головы.

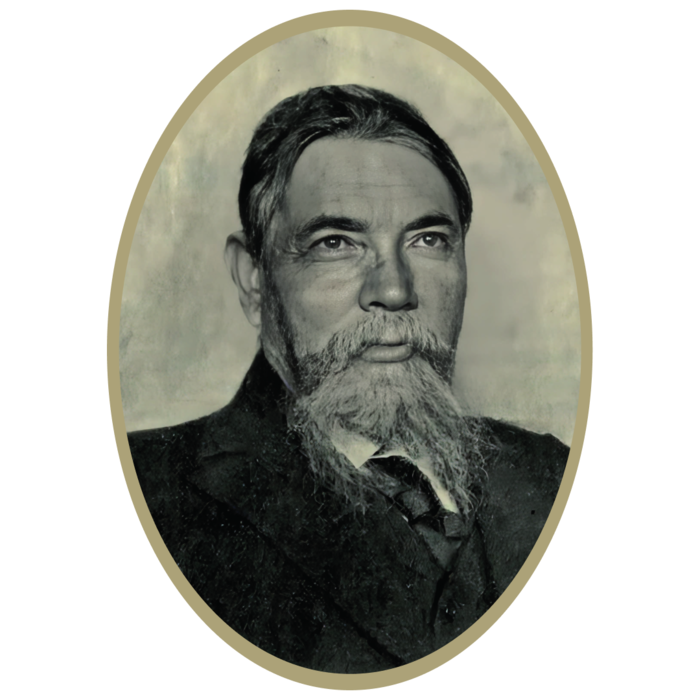

1833 - 1914

Промышленник и купец 1-й гильдии, потомственный почетный гражданин города Тюмени (1888). Родился в г. Белёве Тульской губернии, в семье старообрядца.

20 февраля 1824 – 28 января 1893

Тюменский купец I гильдии, потомственный почётный гражданин города Тюмени (1883). Родился в семье мещанина-кожевенника в городе Тюмени.

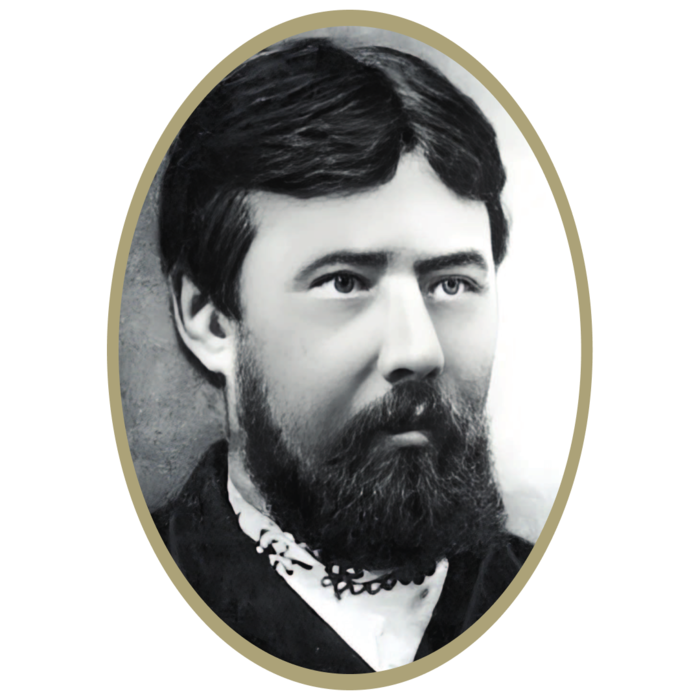

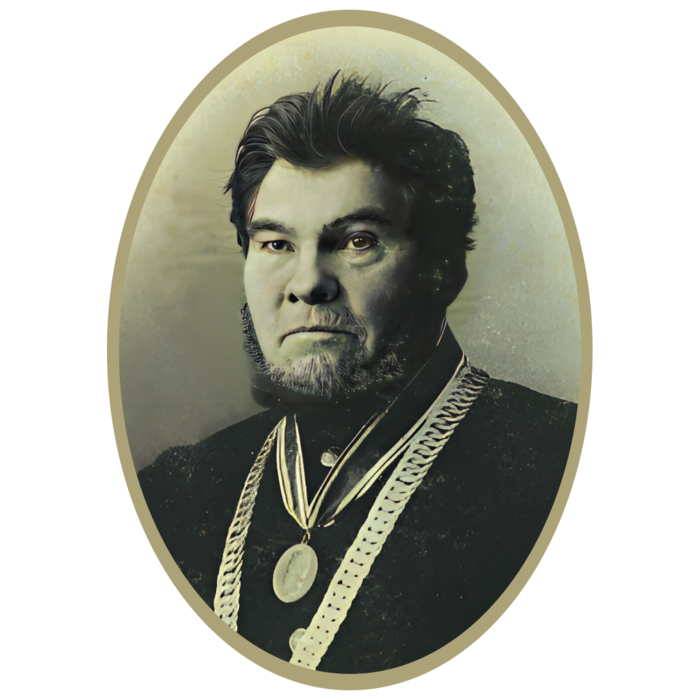

4 декабря 1836 - 15 апреля 1901

Русский купец, писатель, общественный деятель, просветитель и меценат. Родился в с. Кулаково (20 км. от Тюмени) в семье старообрядцев.

1830 - 2 мая 1895

Сибирский купец 1-й гильдии, общественный деятель, депутат городской думы, меценат. Родился в Тюмени в семье сибирских купцов

14 октября 1838 - 30 июля 1916

Тюменский купец 1-й гильдии, городской голова, почетный гражданин города Тюмени (1907), почетный гражданин города Ишима (1909). Родился в семье крестьянина-кожевенника, в д. Борки Созоновской волости Тюменского уезда.

Дело

Иван Иванович Игнатов переехал в Тюмень в 1863 году, где, в товариществе с сарапульским купцом 1-й гильдии Курбатовым, инвестировал капитал в выгодное пароходное дело и Жабынский механический судостроительный чугунно- и меднолитейный завод.

Игнатов положил начало регулярному судоходству по сибирским рекам, что привлекло купцов, заинтересованных в быстрой и предсказуемой перевозке своих грузов. Десятилетия подряд получал долгосрочные министерские заказы на перевозку арестантов, а пароходный бум конца XIX века обеспечил Жабынский завод выгодными заказами.

В эти же годы Иван Иванович пустил собственную электростанцию, одну из первых в Сибири. Электроэнергия использовалась на освещение жилых домов, корпусов завода и площадок, где шла круглосуточная сборка судов. На собственные средства электрифицировал

Ильинскую церковь, находящуюся поблизости от речного порта.

Игнатов положил начало регулярному судоходству по сибирским рекам, что привлекло купцов, заинтересованных в быстрой и предсказуемой перевозке своих грузов. Десятилетия подряд получал долгосрочные министерские заказы на перевозку арестантов, а пароходный бум конца XIX века обеспечил Жабынский завод выгодными заказами.

В эти же годы Иван Иванович пустил собственную электростанцию, одну из первых в Сибири. Электроэнергия использовалась на освещение жилых домов, корпусов завода и площадок, где шла круглосуточная сборка судов. На собственные средства электрифицировал

Ильинскую церковь, находящуюся поблизости от речного порта.

На пользу города

Игнатов состоял во многих попечительских советах, поддерживая городские и частные проекты по развитию образования, экономики, здравоохранения, промышленности Тюмени.

Был в числе инициаторов создания первого в Сибири общественного элеватора и водопровода (1864).

Средства Игнатова в постройке часовни имени императора Александра II, в мощении дорог и подъездных сооружений, в строительстве скотобоен.

Иван Иванович оказывал помощь пострадавшим от наводнения и переселенцам. В годы неурожая держал низкие цены на муку и соль.

Астахов [Игнатов ] выскакивает на палубу и мигом, заметив наседающую на корму парохода баржу, кричит растерянному капитану:

«Полный ход!». Капитан кричит в машину: «Стоп!». Астахов тигром бросается в штурвальную, схватывает капитана, швыряет за борт и кричит в машину: «Полный ход!». Пароход срывается с мели.

На полной воде равняется с баржей, с борта на борт перекидывают трап

Астахов идет туда, на баржу, его окружает шпана «Есть у вас, кто может управлять речным пароходом?»

Выходит невзрачный человек жёлтого цвета, покрытый веснушками.

Астахов его мгновенно оглядывает, сразу

споашивает.

«Политика?». Жёлтый кивает

«Становись капитаном»

Возвращается на пароход, принимается опять за раков, совсем даже и не спросив, достали из воды прежнего капитана или он утонул..

Астахов бросал, конечно, зная, что другая рука должна вытащить из воды капитана. После раков князь сибирской шпаны, довольный, чувствуя каким-то шестым материнским чувством, что новый капитан ведёт пароход очень хорошо, принимается учить из буквы А статью Абиссиния...»

М.М. Пришвин, «Кощеева цель»

Был в числе инициаторов создания первого в Сибири общественного элеватора и водопровода (1864).

Средства Игнатова в постройке часовни имени императора Александра II, в мощении дорог и подъездных сооружений, в строительстве скотобоен.

Иван Иванович оказывал помощь пострадавшим от наводнения и переселенцам. В годы неурожая держал низкие цены на муку и соль.

Астахов [Игнатов ] выскакивает на палубу и мигом, заметив наседающую на корму парохода баржу, кричит растерянному капитану:

«Полный ход!». Капитан кричит в машину: «Стоп!». Астахов тигром бросается в штурвальную, схватывает капитана, швыряет за борт и кричит в машину: «Полный ход!». Пароход срывается с мели.

На полной воде равняется с баржей, с борта на борт перекидывают трап

Астахов идет туда, на баржу, его окружает шпана «Есть у вас, кто может управлять речным пароходом?»

Выходит невзрачный человек жёлтого цвета, покрытый веснушками.

Астахов его мгновенно оглядывает, сразу

споашивает.

«Политика?». Жёлтый кивает

«Становись капитаном»

Возвращается на пароход, принимается опять за раков, совсем даже и не спросив, достали из воды прежнего капитана или он утонул..

Астахов бросал, конечно, зная, что другая рука должна вытащить из воды капитана. После раков князь сибирской шпаны, довольный, чувствуя каким-то шестым материнским чувством, что новый капитан ведёт пароход очень хорошо, принимается учить из буквы А статью Абиссиния...»

М.М. Пришвин, «Кощеева цель»

Дело

Андрей Иванович Текутьев нажил немалое состояние во многом благодаря своему трудолюбию. В 1879 г., он арендовал, а впоследствии выкупил паровую мельницу промышленника Карманова, при этом, обладая недюжинной силой, сам таскал многопудовые мешки, заложив основу своего состояния тяжелым и упорным трудом.

Предприимчивый, «феноменальный по работоспособности», упорный «предприниматель-самородок» быстро пошел в гору.

Андрей Иванович известен как тюменский мукомол, владелец двух мельниц в Тюмени. Имел мыловаренный, салотопенный, свечной и лесопильный заводы. В его владении было большое количество недвижимости, два буксирных парохода и четыре баржи.

Предприимчивый, «феноменальный по работоспособности», упорный «предприниматель-самородок» быстро пошел в гору.

Андрей Иванович известен как тюменский мукомол, владелец двух мельниц в Тюмени. Имел мыловаренный, салотопенный, свечной и лесопильный заводы. В его владении было большое количество недвижимости, два буксирных парохода и четыре баржи.

На пользу города

За 12 лет на посту городского головы он смог увеличить доходность

Тюмени более чем на 100 тыс. руб.

Свое жалованье городского головы Текутьев в течение десяти лет

направлял на нужды города.

Реализация его проекта строительства железной дороги Тюмень-Омск имело большое значение для экономического развития Тюмени и Тюменского края.

Текутьев жертвовал немалые средства на помощь нуждающимся, благоустройство города Тюмени. Вложил свои личные средства на устройство в Тюмени защитной дамбы от наводнений в заречной части города. Им было построено первое здание тюменского театра, здание школы ремесленных учеников, комплекс каменного и деревянных строений тюменской больницы, на его же деньги позднее был выстроен каменный хирургический корпус.

Андрей Иванович был одним из инициаторов создания Пушкинской публичной библиотеки, состоял попечителем Александровского реального училища и женской гимназии.

Вкладывал средства в строительство пожарного депо и первого в Тюмени элеватора, благодаря чему в городе не было голодных бунтов даже в неурожайные годы.

«Чаем нас не поили до 15 лет. За обедом солёным мясом кормили, да квасом прокислым поили, белого хлеба не давали, а решетного черного хлеба сколько угодно. Мы прибирали и в воскресные дни торговали, отдыха, кроме ночи не знали»

Из воспоминаний А.И. Текутьева

Тюмени более чем на 100 тыс. руб.

Свое жалованье городского головы Текутьев в течение десяти лет

направлял на нужды города.

Реализация его проекта строительства железной дороги Тюмень-Омск имело большое значение для экономического развития Тюмени и Тюменского края.

Текутьев жертвовал немалые средства на помощь нуждающимся, благоустройство города Тюмени. Вложил свои личные средства на устройство в Тюмени защитной дамбы от наводнений в заречной части города. Им было построено первое здание тюменского театра, здание школы ремесленных учеников, комплекс каменного и деревянных строений тюменской больницы, на его же деньги позднее был выстроен каменный хирургический корпус.

Андрей Иванович был одним из инициаторов создания Пушкинской публичной библиотеки, состоял попечителем Александровского реального училища и женской гимназии.

Вкладывал средства в строительство пожарного депо и первого в Тюмени элеватора, благодаря чему в городе не было голодных бунтов даже в неурожайные годы.

«Чаем нас не поили до 15 лет. За обедом солёным мясом кормили, да квасом прокислым поили, белого хлеба не давали, а решетного черного хлеба сколько угодно. Мы прибирали и в воскресные дни торговали, отдыха, кроме ночи не знали»

Из воспоминаний А.И. Текутьева

Дело

Богатый и влиятельный тюменский купец XIX века

Иван Петрович Колокольников имел обширные торговые связи не только в России, но и за ее пределами.

Из Китая осуществлял оптовые поставки чая и сахара.

Основал общественный банк, участвовал в городском самоуправлении.

Он также был известен своей благотворительностью, спонсируя образование, культуру и здравоохранение в Тюмени.

Иван Петрович Колокольников имел обширные торговые связи не только в России, но и за ее пределами.

Из Китая осуществлял оптовые поставки чая и сахара.

Основал общественный банк, участвовал в городском самоуправлении.

Он также был известен своей благотворительностью, спонсируя образование, культуру и здравоохранение в Тюмени.

На пользу города

Иван Петрович Колокольников — купец и меценат, многое сделавший на благо Тюмени и Тобольска.

Он жертвовал деньги на образование, культуру, здравоохранение и социальную защиту нуждающихся, помогал погорельцам, переселенцам, бедным горожанам, больным, сиротам, инвалидам и престарелым.

На свои средства он ремонтировал Никольскую церковь, занимался благоустройством тюменских улиц.

Вблизи города купеческая семья имела дачу, где были высажены пихты, ели, липы, кедры.

Позже здесь открылся дом отдыха Оловянникова, теперь данная территория относится к Затюменскому парку любимому месту отдыха горожан.

Благотворительные дела Ивана Петровича продолжили его сыновья, при их участии были построены здания женской гимназии и коммерческого училища.

«Более полувека два поколения моих предков поставляли в Россию китайский чай собственной выписки, в качестве которого сомнений не возникало.

Развивая собственное дело, семья Колокольниковых помогала родной Тюмени и её жителям. С восхищением читаю исторические документы о том какое внимание они уделяли развитию народного образования, построив на собственные деньги женскую гимназию и народное училище с бесплатным обучением.

Помогали бедным семьям, погорельцам, попавшим в беду горожанам, многое делали для благоустройства любимого города»

Он жертвовал деньги на образование, культуру, здравоохранение и социальную защиту нуждающихся, помогал погорельцам, переселенцам, бедным горожанам, больным, сиротам, инвалидам и престарелым.

На свои средства он ремонтировал Никольскую церковь, занимался благоустройством тюменских улиц.

Вблизи города купеческая семья имела дачу, где были высажены пихты, ели, липы, кедры.

Позже здесь открылся дом отдыха Оловянникова, теперь данная территория относится к Затюменскому парку любимому месту отдыха горожан.

Благотворительные дела Ивана Петровича продолжили его сыновья, при их участии были построены здания женской гимназии и коммерческого училища.

«Более полувека два поколения моих предков поставляли в Россию китайский чай собственной выписки, в качестве которого сомнений не возникало.

Развивая собственное дело, семья Колокольниковых помогала родной Тюмени и её жителям. С восхищением читаю исторические документы о том какое внимание они уделяли развитию народного образования, построив на собственные деньги женскую гимназию и народное училище с бесплатным обучением.

Помогали бедным семьям, погорельцам, попавшим в беду горожанам, многое делали для благоустройства любимого города»

Евгений Ледовский,

основатель «Колокольников Чай» (Москва)

Дело

Николай Мартемьянович Чукмалдин начал заниматься торговым делом с 16 лет. Торговал преимущественно шерстью, чаем, кожей, хлебом. Впервые в Тюмени в розничной торговле ввёл твердые цены с минимальной надбавкой. В 1873 г. переехал в Москву.

К 1882 г. стал купцом 1-й гильдии и занимался оптовыми поставками.

Торговал преимущественно ковровой шерстью, в Германию поставлял войлок. Основал торговый дом «Товарищество Чукмалдин и Глазунов» по оптовой торговле чаем с отделением в Омске.

Николай Мартемьянович отличался удивительным трудолюбием и усердием в работе, благодаря чему смог достичь высоких результатов.

Несколько раз оказывался на грани банкротства, но каждый раз возвращал нажитое и выходил на новый уровень в торговле.

К 1882 г. стал купцом 1-й гильдии и занимался оптовыми поставками.

Торговал преимущественно ковровой шерстью, в Германию поставлял войлок. Основал торговый дом «Товарищество Чукмалдин и Глазунов» по оптовой торговле чаем с отделением в Омске.

Николай Мартемьянович отличался удивительным трудолюбием и усердием в работе, благодаря чему смог достичь высоких результатов.

Несколько раз оказывался на грани банкротства, но каждый раз возвращал нажитое и выходил на новый уровень в торговле.

На пользу города

В 1872 г. Чукмалдин впервые избран гласным

Тюменской городской думы. Способствовал развитию традиционного тюменского ковроткачества и открыл в Тюмени фабрику-школу с современным оборудованием.

Основал музей при Тюменском Александровском реальном училище, открытый для посещений всем горожанам. Владея несколькими иностранными языками, собрал личную обширную библиотеку.

Впоследствии, музейная коллекция училища станет основой создания областного краеведческого музея, а библиотека Чукмалдина войдёт в фонды Педагогического института, открытого в 1930.

В родном селе Кулаково построил народную школу, где бесплатно обучались крестьянские дети, построил каменную Николаевскую церковь.

Для поддержки крестьян и ремесленников учредил общественный банк, который субсидировал покупку земледельческих орудий, саженцев и семян. Стал одним из учредителей Русского гимнастического общества. Поддерживал художника Ивана Калганова, которому помог переехать в Тюмень, а затем в Москву.

«Выигрывает и богатеет в торговле только тот, кто оказывает услугу обществу. Все то, что добыто неправедно, посредством обмана, своекорыстия и зла, носит в самом себе смерть.

Жизненно и прочно одно добро!"

Н.М. Чукмалдин

Тюменской городской думы. Способствовал развитию традиционного тюменского ковроткачества и открыл в Тюмени фабрику-школу с современным оборудованием.

Основал музей при Тюменском Александровском реальном училище, открытый для посещений всем горожанам. Владея несколькими иностранными языками, собрал личную обширную библиотеку.

Впоследствии, музейная коллекция училища станет основой создания областного краеведческого музея, а библиотека Чукмалдина войдёт в фонды Педагогического института, открытого в 1930.

В родном селе Кулаково построил народную школу, где бесплатно обучались крестьянские дети, построил каменную Николаевскую церковь.

Для поддержки крестьян и ремесленников учредил общественный банк, который субсидировал покупку земледельческих орудий, саженцев и семян. Стал одним из учредителей Русского гимнастического общества. Поддерживал художника Ивана Калганова, которому помог переехать в Тюмень, а затем в Москву.

«Выигрывает и богатеет в торговле только тот, кто оказывает услугу обществу. Все то, что добыто неправедно, посредством обмана, своекорыстия и зла, носит в самом себе смерть.

Жизненно и прочно одно добро!"

Н.М. Чукмалдин

Дело

Филимон Стефанович Колмогоров начинал собственное дело с работы в кожевенной мастерской. Сам покупал сырьё, обрабатывал шкуры и сбывал готовую продукцию. В 1864 году открыл кожевенный завод, оборудованный паровой машиной и водопроводом из Туры. Во время русско-турецкой войны, в 1870-е годы, нажил солидный капитал на поставках солдатских сапог. От совокупной продукции всех тюменских кожевенных заводов в 350 000 кож предприятие Колмогорова производило 100 000 кож. При этом сырая стоила 5 рублей, дублёная доходила по цене до 10 рублей. За оборотистость Филимон Стефанович называли кожевенным королём. На реке Туре Колмогоров имел пароход и состоял в Товариществе

Западно-Сибирского пароходства и торговли. Прибрежные пакгаузы летом сдавал под размещение крестьян-переселенцев из России, которые ожидали пароходы. На Алтае, в Акмолинске и Семипалатинске Колмогоров участвовал личными капиталами в добыче золота.

Западно-Сибирского пароходства и торговли. Прибрежные пакгаузы летом сдавал под размещение крестьян-переселенцев из России, которые ожидали пароходы. На Алтае, в Акмолинске и Семипалатинске Колмогоров участвовал личными капиталами в добыче золота.

На пользу города

На должности городского головы города Тюмени, с 1867 по 1869 год, а позже — гласным Думы лоббировал интересы жителей Заречья: участвовал в постройке нового плавучего моста через Туру, открыл Вознесенскую приходскую и женскую школы, помогал пострадавшим от наводнения, участвовал в обеспечении санитарных и противопожарных мер. Для рабочих-кожевенников открыл лечебницу. Рядом с усадьбой Филимон Стефанович устроил большой сад с липовой аллеей и лиственницами. Проявил усердие по устройству тюменского городового суда. Девять лет был Почётным блюстителем Тюменского приходского училища, делая ежегодные взносы по 150 руб. в пользу училища. Был директором тюменского попечительного отделения о тюрьмах, председателем сиротского суда. Решал вопросы по улучшению народного суда и поддержке местных народных промыслов. Избирался попечителем Тюменской женской прогимназии и содействовал созданию в ней картинной галереи.

«Приезжает раз ко мне Ф. С. Колмогоров и прямо начинает с пословицы:

— Кто капитал потерял — половину потерял, веру в себя потерял — всё потерял. Что вы кисните и сидите дома без сна и пиши?

Посмотрите на себя, на что вы стали похожи?

Ну потерял деньги; что же делать — работай снова и наживай их опять. Нужны деньги? — вот я даю тебе 10 тысяч рублей без расписки: бери и работай.

Возвратишь их мне, когда сможешь.

Сбрось только с себя горе и апатию, а остальное всё дело поправимое"

Н.М. Чукмалдин, «Мои воспоминания»

«Приезжает раз ко мне Ф. С. Колмогоров и прямо начинает с пословицы:

— Кто капитал потерял — половину потерял, веру в себя потерял — всё потерял. Что вы кисните и сидите дома без сна и пиши?

Посмотрите на себя, на что вы стали похожи?

Ну потерял деньги; что же делать — работай снова и наживай их опять. Нужны деньги? — вот я даю тебе 10 тысяч рублей без расписки: бери и работай.

Возвратишь их мне, когда сможешь.

Сбрось только с себя горе и апатию, а остальное всё дело поправимое"

Н.М. Чукмалдин, «Мои воспоминания»

Дело

Прокопий Иванович Подаруев — одна из самых богатых и влиятельных фигур в истории Тюмени.

Успешный предприниматель, умевшим находить выгодные сделки и нищу на рынке. Ему удалось добиться монопольного права на продажу водки в Тюмени, которая была востребована в Сибири. Он также интересовался добычей золота и инвестировал в разработку золотых приисков. В деревне Гусево Подаруев держал конный завод, торговал племенными лошадьми. С группой таких же заядлых любителей лошадей, в 1871 году в Тюмени открыл первый в Сибири ипподром. Назначался директором отделения госбанка в Ирбите на время ежегодных ярмарок.

Там он занимался кредитованием и обменом драгоценных металлов.

Успешный предприниматель, умевшим находить выгодные сделки и нищу на рынке. Ему удалось добиться монопольного права на продажу водки в Тюмени, которая была востребована в Сибири. Он также интересовался добычей золота и инвестировал в разработку золотых приисков. В деревне Гусево Подаруев держал конный завод, торговал племенными лошадьми. С группой таких же заядлых любителей лошадей, в 1871 году в Тюмени открыл первый в Сибири ипподром. Назначался директором отделения госбанка в Ирбите на время ежегодных ярмарок.

Там он занимался кредитованием и обменом драгоценных металлов.

На пользу города

Избирался гласным городской Думы и на три года городским головой города Тюмени, состоял в нескольких благотворительных обществах и регулярно жертвовал деньги на фонд развития города. Его основной заслугой является строительство и передача в дар городу красивого здания Александровского реального училища, которое давало качественное образование по разным наукам. Прокопий Иванович содержал городскую богадельню. На родине, в Перевалово, он построил Алексеевское сельское училище, 4050 рублей положил в банк «на вечные времена», чтобы проценты от вклада ежегодно использовались на нужды училища.

В память избавления Государя Императора Александра II от очередного покушения, Подаруев взялся содержать 20 бедных мальчиков, обучавшихся в переваловском Алексеевском училище. На устройство водопровода объявили добровольную подписку сбора средств, которая была «принята всем обществом с величайшим желанием». Собрано было 9 тыс. 250 рублей, а оценивалось устройство «водоподъемной машины» в 25 тыс. 560 рублей серебром. Недостающую сумму внёс Подаруев.

«Жаждущего напоил...»

В память избавления Государя Императора Александра II от очередного покушения, Подаруев взялся содержать 20 бедных мальчиков, обучавшихся в переваловском Алексеевском училище. На устройство водопровода объявили добровольную подписку сбора средств, которая была «принята всем обществом с величайшим желанием». Собрано было 9 тыс. 250 рублей, а оценивалось устройство «водоподъемной машины» в 25 тыс. 560 рублей серебром. Недостающую сумму внёс Подаруев.

«Жаждущего напоил...»

Дело

Михаил Алексеевич Брюханов известен как распорядитель фирмы

«Торговый дом „Братья Брюхановы“», владелец посудно-лампового и мебельного магазинов в городах Тюмени и Ишиме.

Он являлся исключительным представителем по продаже фарфоровой и фаянсовой посуды фабрики

«Товарищества Перевалова, Щелкунова, Метелевых и Ко»" в Тобольской губернии, был владельцем

«Товарищества Тюменской Электрической станции».

Михаил Алексеевич обладал острым предпринимательским чутьем, поддерживал передовые технологии того времени, понимая, что за ними будущее: принимал участие в развитии синематографа и издательского дела города Тюмени

«Торговый дом „Братья Брюхановы“», владелец посудно-лампового и мебельного магазинов в городах Тюмени и Ишиме.

Он являлся исключительным представителем по продаже фарфоровой и фаянсовой посуды фабрики

«Товарищества Перевалова, Щелкунова, Метелевых и Ко»" в Тобольской губернии, был владельцем

«Товарищества Тюменской Электрической станции».

Михаил Алексеевич обладал острым предпринимательским чутьем, поддерживал передовые технологии того времени, понимая, что за ними будущее: принимал участие в развитии синематографа и издательского дела города Тюмени

На пользу города

Шесть лет М. А. Брюханов избирался гласным тюменской думы и принимал участие в работе различных комиссий по благоустройству города, где решались вопросы городских доходов и расходов, проведения в город электрического освещения, устройства мостов и торговых лавок на ярмарочной площади, постройки городского водопровода.

Занимая активную общественную позицию,

Михаил Алексеевич шесть лет возглавлял Попечительский совет

Владимирского сиропитательно-ремесленного заведения, был в числе попечителей городского училища и женской гимназии.

В течение ряда лет М. А. Брюханов был председателем Тюменского отделения российского Общества борьбы с детской смертностью.

Под его руководством Спасский сад, до этого времени запущенный, был обустроен детскими игровыми и спортивными площадками.

Ему доверяли выполнение работ, связанных с финансовым контролем, в качестве торгового депутата от Тюмени, представителя учетного комитата общественного банка и ревизионной комиссии по проверке городского ломбарда

За свою активную общественную работу М. А. Брюханов в 1914 г. был награжден серебряной медалью «За усердие» на Станиславской ленте.

«Хозяином предприятий Товарищества с неограниченной

ответствен остью полного товарища и распорядителем является

Михаил Алексеевич Брюханов".

В составе Товарищества было указано 16 членов-вкладчиков.

Дата учреждения 19 октября 1911 года.

Занимая активную общественную позицию,

Михаил Алексеевич шесть лет возглавлял Попечительский совет

Владимирского сиропитательно-ремесленного заведения, был в числе попечителей городского училища и женской гимназии.

В течение ряда лет М. А. Брюханов был председателем Тюменского отделения российского Общества борьбы с детской смертностью.

Под его руководством Спасский сад, до этого времени запущенный, был обустроен детскими игровыми и спортивными площадками.

Ему доверяли выполнение работ, связанных с финансовым контролем, в качестве торгового депутата от Тюмени, представителя учетного комитата общественного банка и ревизионной комиссии по проверке городского ломбарда

За свою активную общественную работу М. А. Брюханов в 1914 г. был награжден серебряной медалью «За усердие» на Станиславской ленте.

«Хозяином предприятий Товарищества с неограниченной

ответствен остью полного товарища и распорядителем является

Михаил Алексеевич Брюханов".

В составе Товарищества было указано 16 членов-вкладчиков.

Дата учреждения 19 октября 1911 года.

Из Устава

«Товарищества Тюменской Электрической станции»

Подробная презентация о истории Тюменкого купечества

Узнай о традициях Тюменского купечества, как купцы строили и развивали наш город